FAQ Englisch

Mitgliedschaft

Wer kann Mitglied werden?

Alle Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, können Mitglied werden. Das umfasst alle ArbeiterInnen, Angestellte, LeiharbeiterInnen, WerksverträglerInnen, Selbständige, FreiberuflerInnen, Auszubildende, Studierende, Erwerbslose oder RentnerInnen – solange diese keine Tätigkeiten ausführen, die im Widerspruch zu den Zwecken und Zielen der FAU München stehen. Dazu zählen ebenso PersonalentscheiderInnen sowie Selbständige, die andere Menschen lohnabhängig beschäftigen.

Wie und wo kann man eintreten?

Besuche eine unserer Treffen (siehe Terminkalender) oder nimm Kontakt mit einer unserer Sektionen auf. Als Mitglied erhältst du auch Zugang zu unseren internen Ressourcen. Bist Du aufgenommen, musst Du einen Mitgliedsbeitrag entrichten. Dieser beträgt ein Prozent vom Nettolohn, mindestens aber sieben Euro im Monat.

Besondere Anliegen

Es gibt noch keine Sektion, in der Du dich gerne engagieren würdest? Wir schauen, ob es interessierte Mitglieder aus deiner Branche gibt und bringen euch zusammen. Du wohnst im Umland von München? Auch in diesem Fall können wir dir helfen ein FAU-Syndikat zu bilden. Du hast dich bereits mit KollegInnen zusammengetan? Auch ein kollektiver Beitritt als Betriebsgruppe oder Sektion ist denkbar. Du arbeitest in einem Kollektivbetrieb? Auch für solche Betriebe bietet unsere Föderation Platz.

Für weitere Fragen wende dich einfach This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. an uns oder besuche unsere Treffen.

Betriebsarbeit

Betriebliche Öffentlichkeit herstellen...

Wie bei jeder Gewerkschaft, so ist auch bei der FAU der Arbeitsplatz Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten. Im Betrieb nutzen wir beispielsweise Flugblätter, Betriebszeitungen oder auch Schwarze Bretter, um auf Missstände hinzuweisen und gewerkschaftliche Initiativen zu starten. Zusammen mit engagierten KollegInnen treffen wir uns zu Stammtischen, um uns auch außerhalb des Betriebes austauschen zu können.

...Arbeitskämpfe organisieren

Unabhängige oder FAU-Betriebsgruppen ermöglichen uns eine kontinuierliche betriebliche Praxis auch über konkrete bzw. einmalige Konflikte hinweg. Das grundlegende und basisdemokratische Gremium im Betrieb ist jedoch die Vollversammlung der Belegschaft. Hier können alle Beschäftigten - auch die unorganisierten - an den Diskussionen und Entscheidungen teilnehmen. Die Belegschafts- oder Streikversammlung ist also der Ort, an dem über Forderungen, Kampfmaßnahmen und Verhandlungsergebisse beraten und entschieden wird.

Die FAU bezieht sich in ihrer Praxis und ihren Ideen auf das Erbe des revolutionären Syndikalismus, der am Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich als militante Gewerkschaftsbewegung entstanden war. Doch auch die noch ältere Tradition des Arbeiteranarchismus, der praktisch schon seit der Entstehung der organisierten Arbeiterbewegung existierte, spielte bei der historischen Konstituierung des Anarchosyndikalismus eine bedeutende Rolle.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts, als sich durch die sogenannte zweite industrielle Revolution die Arbeits- und Lebensbedingungen der arbeitenden und Unterklassen in den Industriestaaten massiv veränderten, entstanden in rascher Folge auf allen fünf Kontinenten syndikalistische (Massen-)Gewerkschaften. Zu dieser Zeit war der Kapitalismus durch die intensivierte Mechanisierung, den weitverbreiteten Gebrauch von Elektrizität und die Massenproduktion von Gütern (Taylorismus und Fordismus) geprägt. Für die ArbeiterInnen, HandwerkerInnen, proletarischen Hausfrauen und die bäuerliche Bevölkerung bedeuteten diese wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen u. a. eine Dequalifizierung ihrer bisherigen Tätigkeiten, den Verlust von Kontrollmöglichkeiten über die Produktion und die Arbeitszeit, die Zusammenballung großer proletarischer Massen in Mammutfabriken sowie eine ständig wachsende soziale Ungleichheit.

Genau zu diesem geschichtlichen Zeitpunkt schufen verschiedene Teile des Proletariats und bestimmte Arbeiterschichten (anarcho-)syndikalistische Basisgewerkschaften als militante Klassenkampforganisationen, um dem Kapital und den Staat gemeinsam und entschlossen entgegentreten zu können. Es waren zum einen qualifizierte und aus einer handwerklichen Tradition stammende FacharbeiterInnen (Bauberufe, Metallhandwerk, Holz- und Textilbranche) sowie andererseits aus ländlichen Gebieten kommende Neuproletarisierte oder ImmigrantInnen, die in den großen Fabriken (Chemie, Autoindustrie, Stahlproduktion), Bergwerken, Häfen und Werften un- oder angelernte Arbeiten verrichten mussten, die die Mitgliedschaft der (anarcho-)syndikalistischen Gewerkschaften bildeten.

Bei den syndikalistischen ArbeiterInnen spielte auch die Ablehnung sozialdemokratischer Strategien eine wichtige Rolle. Im Syndikalismus wird die Zweiteilung in einen politischen (Partei) und wirtschaftlichen Kampf (Gewerkschaft) abgelehnt bzw. überwunden. Aber auch reformistische, parlamentarische und staatsbezogene sozialistische Konzepte kommen im Anarchismus und Syndikalismus nicht in Frage. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erreichten syndikalistische Gewerkschaften rund um den Globus eine jeweils in die Hunderttausend gehende Anhängerschaft und waren in nicht wenigen Ländern zeitweise sogar die Mehrheitsgewerkschaft. Bekannte und bedeutende (anarcho-)syndikalistische Gewerkschaften waren bzw. sind z. B. die spanische CNT, die italienische USI, die schwedische SAC und die nordamerikanischen IWW. Auch in Deutschland existierte in der Weimarer Republik mit der FAUD eine anarchosyndikalistische Gewerkschaft, die ihren Zenit 1922/23 mit ca. 150 000 Militanten erreichte. Wie alle proletarischen und linken Organisationen wurde auch die FAUD vom NS-Regime in den 1930er Jahren zerschlagen.

Es dauerte bis 1977, bis junge AnarchosyndikalistInnen und libertäre ArbeiterInnen die FAU in der BRD wieder gründeten, wobei sie sich einerseits auf den historischen Syndikalismus und andererseits aber auch auf die spanische Revolution von 1936 bis 1939 bezogen. Wie weltweit bei allen anarchosyndikalistischen Basisgewerkschaften üblich, üben auch in der FAU Aktive nur auf ehrenamtlicher Basis Funktionen und Mandate aus. In der Tradition des Anarchosyndikalismus stehend, verstehen sich die FAU-Mitglieder auch heute noch als eine Kulturbewegung, die zu neuen sozialen Beziehungen in der Gesellschaft führen soll. Auch der von Generation zu Generation tradierte Anspruch, eine politisch-wirtschaftliche Einheitsorganisation zu schaffen, ist in der FAU nach wie vor aktuell. Dazu zählt auch, dass sich die FAU-Militanten wie selbstverständlich in gesellschaftlichen Kämpfen, wie die gegen Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Faschismus und Krieg, engagieren.

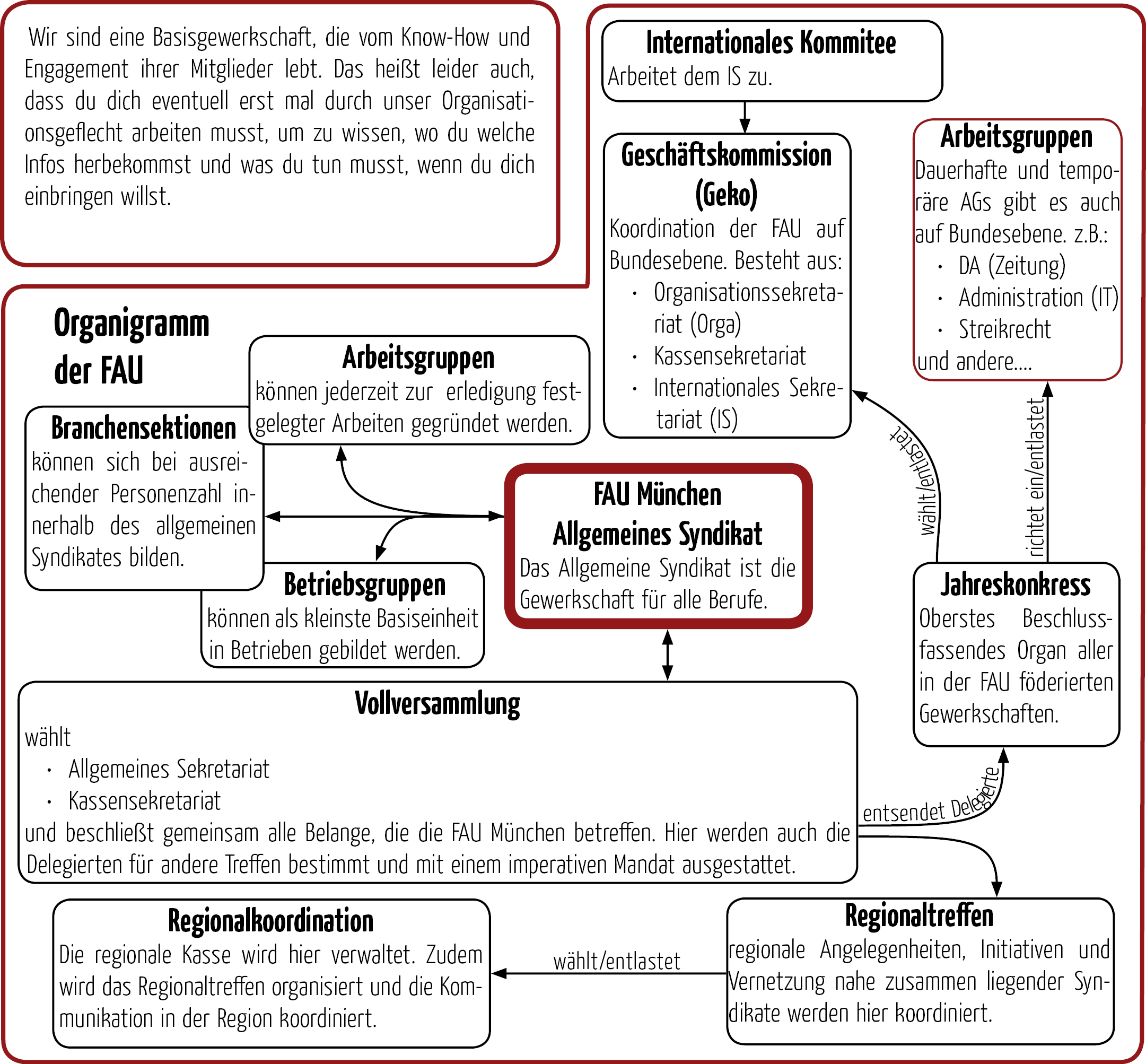

Der Aufbau der FAU

Die Vollversammlung

Die Vollversammlung ist das zentrale Entscheidungsgremium der FAU. Sie findet alle zwei Wochen statt. Hier können alle Mitglieder sowie InteressentInnen anwesend sein.

Alle haben ein Rederecht, Mitglieder haben ein Antrags- und Stimmrecht.

MandatsträgerInnen können auf einer Vollversammlung über Ihre Aufgaben befragt werden um stets eine möglichst hohe Transparenz zu gewährleisten.

Eine vorläufige Tagesordnung wird durch das allgemeine Sekretariat im Vorfeld erstellt und mit einer Einladung zur Vollversammlung verschickt. Jedes Mitglied darf Tagesordnungspunkte einbringen. Schreib dazu einfach eine Nachricht an das allgemeine Sekretariat.

Imperatives Mandat, Ämterrotation, Entlastung

Die Erledigung von Aufgaben, die sich einer direkten Kontrolle der Basis entziehen, weil sie zum Beispiel zwischen den Versammlungen erledigt werden müssen, funktioniert bei uns mittels eines Delegiertensystems. Manche Mandate werden nur für ein einzelnes Ereignis erteilt, zum Beispiel für den Jahreskongress, andere Mandate dauern mehrere Jahre, zum Beispiel als Redakteur der „DA“.

Die Mandate müssen möglichst präzise abgegrenzt sein, um klar zu machen, was die mandatierte Person darf, und was nicht. So darf das internationale Sekretariat beispielsweise zwar die Kommunikation mit den befreundeten internationalen Kontakten pflegen, aber es dürfte nicht auf internationale Kongresse fahren und im Namen der FAU an Abstimmungen teilnehmen. Dazu müsste der Mandatierte erst durch eine Delegiertentreffen legitimiert werden.

Und dann ist die mandatierte Person zwingend an die Beschlüsse der Basis gebunden. Handelt sie gegen diese Beschlüsse kann die Person jederzeit abberufen werden.

Um weiterhin die informellen Hierarchien so flach wie möglich zu halten und möglichst vielen Leuten die Möglichkeit zu geben, sich in verschiedenen Ämtern zu engagieren, gibt es die Ämterrotation, die verhindert, dass bestimmte Ämter zu lange von einzelnen Personen besetzt werden. In der Regel ist nach zwei Jahren in einem Amt schluss.

Finanzen

Die FAU finanziert sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Die eingezahlten Beiträge werden, je nach aktueller Beschlusslage, zu einem bestimmten Anteil auf ein Streikkonto eingezahlt, aus dem Rest finanziert sich das Tagesgeschäft.

Sieben Euro pro Mitglied werden allerdings immer an die Region gezahlt, welche zwei Euro an die Geschäftskommission weiter leitet. Von diesem Geld wiederum werden Zuschüsse für Propaganda, Rechtsstreitigkeiten und Arbeitskämpfe, sowie unsere Vernetzung bezahlt.

Im Streikfall hast du natürlich ein Recht auf Streikgeld, soweit es die finanzielle Situation erlaubt.